3 maggio 2020. Questa volta nessuna opera. Solo una foto

Siamo ormai alla fine della quarantena. Per me l’ultima puntata di questa maratona che, stanco ma contento, concludo.

Stiamo vivendo un evento la cui portata non ha precedenti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Storicamente le epidemie sono sempre esistite ma il fatto che questa si collochi in un contesto iper-globalizzato, sovrappopolato, e ambientalmente disastrato la rende diversa da tutte le precedenti. Probabilmente abbiamo raggiunto un limite oltre il quale non è più possibile procedere e, per quanto devastanti possano sembrare le conseguenze del Covid-19 – un virus tutto sommato moderatamente aggressivo – credo che questo sia stato solo un avvertimento.

Per l’ambiente il 2019 è stato un anno disastroso. Il 2020 lo sarà per noi. Se le nostre economie sono in salute, tutto il resto va a rotoli, e viceversa: c’è qualcosa che non torna. E parlando di disastri, quando un capolavoro va in rovina segue la stessa logica che vede oggi in disfacimento il Palazzo del Lavoro di Pierluigi Nervi al quale, come diceva con una frase illuminante una mia amica: “nessuno si è mai affezionato”. In modo simile – visto e considerato che negli ultimi duemila anni la nostra cultura non ha fatto altro che sfruttare e lottare contro la Madre Terra, fino a rovinarne porzioni così ampie – ho buone ragioni per dedurre che neanche ad essa nessuno si sia mai sinceramente affezionato.

È un atteggiamento molto radicato. Non ci si deve pertanto sorprendere se oggi, ogni azione rivolta a due problemi che vanno di pari passo, epidemie e ambiente, sia dettata più dalla paura delle conseguenze che da un sincero senso di attaccamento e rispetto che, superando l’intelletto, coinvolga in profondità anche la sfera emotiva.

Invece di preoccuparci di ciò che potrebbe succedere, non sarebbe più normale e semplice provare sofferenza di fronte a tanta sacrosanta bellezza distrutta? Quella stessa cosa sacra che per secoli abbiamo cercato dappertutto, dimenticando che ci stavamo camminando proprio sopra?

Crediamo ciecamente nella scienza per risolvere ogni problema, ma finché ogni nostra azione sarà dettata dalla paura “per le future generazioni” invece che da un culturale e istintivo legame, non risolveremo mai niente. Continueremo sempre, esattamente nello stesso modo, prendendo rimedi e precauzioni illusorie fin quando, come per molte altre specie nella storia infinita di questo mondo, o scompariremo.

La capacità di immaginare non significa astrarre dalla realtà, ma crearla. La scienza può servire per capire come funzionano le cose, ma non il senso delle cose. Per questo sono convinto che la base di un piano per domani, sia da ricercare in un livello di connessione profondo che, oltre alla comprensione razionale, coinvolga una risposta poetica: una parola che in greco antico significa, appunto immaginazione. E proprio questo è il campo d’azione di quelli che fanno il mio lavoro che, oltre a fare poesia, hanno il controllo della tecnica. Una forma di fantasia volendo, ma molto pragmatica.

Chiudendo con queste considerazioni, ero indeciso se salutarvi sulle note dell’Adagietto della quinta sinfonia di Mahler o quelle di “Planet Earth” dei Duran Duran. Toccato questo abisso di incoerenza, ne risalgo invitandovi a intonare mentalmente “What A Wonderful World” di Louis Armstrong.

|

Stavolta nessuna opera. Solo una foto.

|

| Passo di Salmurano (foto © Carlo Ezechieli) |

Era metà gennaio, quando ancora il Covid-19 non era neanche lontanamente nel radar. Aveva appena nevicato. Solo nel pomeriggio riuscii miracolosamente a guadagnarmi una fuga verso la libertà, sotto forma di un’uscita con gli sci in montagna. Superando l’ombra che ormai calava dietro di me, arrivai in cima esattamente al tramonto, per trovarmi improvvisamente sospeso, per minuti, a contemplare la bellezza, infinita, eterna, insondabilmente profonda di questo mondo: l’unica e più bella opera di tutti i tempi.

Carlo Ezechieli

2 maggio 2020. Là dove tutto ebbe inizio

Guardando i video di Wuhan, città super moderna, palazzi sfavillanti, appartamenti al 30° piano, micidiali grovigli stradali spaghetti junction più simili ai toboga di un parco acquatico che a un´infrastruttura stradale, una città cresciuta in un lampo fino a 11 milioni di abitanti, non meraviglia più di tanto che tutto sia partito da lì.

Ma Wuhan è solo un caso che ha avuto la sfortuna di esplodere tra centinaia di altre possibili polveriere. Volevamo tutto “esponenziale”: eccoci accontentati: anche i virus, per combinazione, lo sono.

Negli ultimi 200 anni la nostra società ha avuto un’accelerazione formidabile, e questa è stata direttamente proporzionale al progressivo trasloco non solo della nostra vita ma anche della nostra coscienza nell´ambito un orizzonte completamente artificiale. Ormai il nostro solo e unico riferimento, tanto da rendere la natura un concetto completamente astratto. Non esiste più alcun legame, né nessuno ha più alcuna consapevolezza di un senso di appartenenza, imprescindibile, ad un sistema di supporto vitale molto più ampio e complesso.

Questo malgrado oggi, in una fase in cui i problemi ambientali diventano sempre più assillanti, il recupero di alcuni principi può avere un valore fondamentale. Spesso è possibile riscoprirli incorporati nei monumenti di culture antichissime.

Uno in particolare, non molto noto, forse un’opera minore, ma dalla quale sono sempre stato affascinato, è il Pozzo Sacro di Santa Cristina a Paulilatino, in Sardegna, risalente a circa tremila anni fa, opera della cosiddetta civiltà nuragica.

_Pozzo_sacro_.jpg) |

| foto di Aga Kahn (IT), licenza CC BY-SA 3.0 |

Della cultura nuragica si sa poco, tranne che insieme alla civiltà egizia, era l’unica che nell´area del Mediterraneo, 4.000 anni fa, fosse in grado di costruire edifici alti più di 20 metri.

La Sardegna è sempre stata una terra arida ed è normale che l’acqua, una risorsa rara e pertanto preziosa, fosse venerata come una divinità. Alimentato da una falda perenne, Santa Cristina è ancora un pozzo funzionante ed è un vero e proprio tempio. Una piccola architettura dai particolari raffinatissimi – cosa in verità contrastante con la media dei monumenti nuragici – come la sporgenza di 12-15 mm dei blocchi sulle pareti che, illuminata da sole, scandisce l’andamento dei corsi.

È costruita da blocchi di basalto, perfettamente squadrati, di cm 60×30 e da una scalinata con 24 gradini, sovrastata da architravi che formano a loro volta una gradonata invertita, speculare rispetto a quella sottostante.

Ma la cosa più notevole è che in occasione degli equinozi e più precisamente alle ore 12:00 dal 21 al 23 settembre e alle ore 11:00 dal 18 al 21 marzo il sole, infilandosi nel percorso della scala, si riflette sull’acqua. Mentre ogni 18 anni e 6 mesi il chiaro di luna, passando attraverso l’apertura posta in cima alla volta a tholos del pozzo (alto 7 metri e largo 2,5) illumina l’acqua.

Tanit era la divinità, comune ai Cartaginesi, la cui immagine viene rispecchiata dalla pianta del monumento. Era la dea della fertilità, dell´amore e del piacere, associata alla buona fortuna, alla luna e alle messi. Era una rappresentazione sotto forma di monumento dell’andamento ciclico delle stagioni, dove la sacra luna, ogni 18 anni, e il sacro Sole, agli equinozi, con i loro raggi fecondavano simbolicamente la Terra.

|

||

Ogni futuro ha un cuore antico, diceva il titolo di un vecchio libro: e infatti perfino Picasso e le avanguardie del XX secolo di fronte a un mondo nuovo si ispiravano a sculture africane antichissime. La riscoperta di un passato molto remoto può essere una buona base per costruire il futuro.

Carlo Ezechieli

1 maggio 2020. Ma ti rendi conto dove siamo finiti?

Questa epidemia ha tolto il velo a una moltitudine di cose che prima ritenevamo normali ma che ora ci sembrano assurde. Quale tipo di società potrebbe mai costruire città, se non intere regioni, che riducono la durata media della vita dei suoi abitanti, producono innumerevoli casi di asma e ostacolano la libertà dei bambini di giocare all´esterno?

La nostra capacità di adattarci al peggio è senza dubbio notevole, soprattutto quando abbiamo l’illusione di averne il controllo. Ed è così che non soddisfatti dei veleni già presenti in natura, ce ne siamo fabbricati molti di più e più micidiali e ci viviamo serenamente immersi.

Come se non bastasse, ci siamo circondati di strutture dove lo stupore per le dimensioni viene inevitabilmente frustrato da una mancanza di grazia disastrosa. “Ma ti rendi conto dove siamo finiti?” era la sacrosanta esclamazione di un mio amico che mi ha dato lo spunto per questa storia.

Ed effettivamente la portata colossale di questa catastrofe diventa ancor più incredibile se messa al confronto con le grandi opere del passato, dove la minore disponibilità di tecnologia era inversamente proporzionale allo sviluppo dell’ingegno. Tra queste, il Pont du Gard, costruito più di duemila anni fa, oggi patrimonio Unesco e nota attrazione turistica che avevo visitato tanti anni fa.

|

| Il Pont du Gard si riflette nelle acque del Gardon. Foto Gilbert Bochenek, licenza CC BY-SA 3.0 |

Un´esperienza resa ancora più incredibile da condizioni, ormai irripetibili – che risalivano al tempo in cui l’industria del turismo era meno pervasiva e la paranoia per la sicurezza ancora non ci legava come salami – che mi permisero di percorrerlo dappertutto, compresa un’eccezionale camminata lungo il livello più alto del ponte, quella dell’acquedotto.

Il Pont du Gard risale al 17 a.C. e faceva parte di un sistema idraulico di quasi 50 km di lunghezza che portava l´acqua dalle sorgenti di Uzès alla città gallo-romana di Nemausus, oggi chiamata Nîmes.

Tre serie di arcate, 49 metri di altezza e 275 di lunghezza, costruito a secco con pietre pesanti fino a sei tonnellate, legate con tiranti in ferro. Dato che l´acquedotto aveva una pendenza media di 34 centimetri per chilometro, ovvero un dislivello tra la sorgente e l´arrivo è di soli 17 metri, al fine di rendere il flusso d´acqua continuo nonostante la lieve pendenza, sulle pareti e sul pavimento veniva applicata una miscela costituita da olio d´oliva, grasso suino e succo di fichi acerbi.

.jpg) |

| Foto https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Tournasol7, licenza CC BY-SA 4.0 |

Si calcola che l’acquedotto sia stato in funzione per 400-500 anni e che la costruzione dell’intero ponte abbia avuto una durata di trent´anni, con l’impiego di circa 800-1.000 operai. Comparando quest’opera a quelle del giorno d’oggi, quella che in questo momento sembra emergere come la più importante infrastruttura d’Italia è il nuovo viadotto, molto più grande del Pont Du Gard, sul torrente Polcevera, a Genova.

Abitualmente la realizzazione di strutture di questo tipo segue un percorso che vede qualche ufficio tecnico estrarre qualche progetto da un cassetto, che viene talvolta donato, sotto forma di incarico, a qualche architetto o geometra, per decorarlo. In questo caso l’architetto-geometra, avendo nel cassetto una soluzione decorativa, la dona a un ufficio tecnico per realizzare un progetto. Se il Forth Bridge è il simbolo della Scozia, se il Ponte delle Catene è il simbolo di Budapest, e se il ponte di Brooklyn è il simbolo di una nota marca di gomme da masticare, diventerà il ponte sul Polcevera un nuovo simbolo, se non per Genova, almeno per qualche ditta?

Come cantava Lucio Battisti, lo sapremo solo vivendo.

Carlo Ezechieli

|

||

| video (© Drone Panoramik) |

30 aprile 2020. Fare le cose come Dio comanda

Chi avrebbe mai detto, solo tre mesi fa, che un essere microscopico come un virus avrebbe dato origine al blocco forzato di tutte le nostre attività, producendo però insieme al resto un effetto sulla qualità dell’aria che respiriamo molto più efficace di qualsiasi patetico appello, convegno e vertice sull’ambiente o sul clima?

Senza dubbio un disastro, ma anche una situazione inaspettata dalla quale ci si potrebbe aspettare che i predicatori di frasi carine sulla sostenibilità, praticamente tutti, si sentano sollevati: finalmente un’occasione per migliorare procedure, per loro stessa ammissione, problematiche.

E invece no. Non vediamo l’ora di ripartire a tutta birra per “ricostruire”. Sì, ma cosa? La risposta è sempre troppo spesso in qualche slogan – la rigenerazione, la riforestazione, la riqualificazione, l’efficientamento, il ri-rifacimento – le note bolle, che ogni tanto si trovano a volteggiare nell’aria per poi svanire come erano comparse. Del resto, la tragedia più grande è far cambiare direzione a una macchina in fase avanzata di deragliamento ma dotata di una tale inerzia da travolgere tutto, incluso lo stesso concetto di “sostenibilità”, piegato a logiche che lo portano il più lontano possibile dall’obiettivo.

Ma non sarebbe invece più semplice fare le cose per bene, come Dio comanda? Questo naturalmente dipende innanzitutto da cosa ci comanda il Dio di riferimento, ma sospendo le considerazioni di tipo filosofico a favore di un esempio pratico che credo sia di grande ispirazione.

Un’opera che oggi, ovviamente munita di etichetta “sostenibile”, verrebbe presentata sul mercato immobiliare come ‘verde verticale’ ma che ai tempi non era nient’altro che una bella, intelligente, architettura. È l’edificio residenziale di via Quadronno 24 a Milano.

|

| Morassutti – Mangiarotti, edificio di via Quadronno a Milano (foto © Cinzia N. Rojas) |

Questo capolavoro della coppia Bruno Morassutti e Angelo Mangiarotti, iniziato nel 1956, si sviluppava in un periodo in cui Milano, prima di affacciarsi al boom economico, stava ancora attraversando la dura fase di ricostruzione post-bellica. Anche se a vederla oggi proprio non si direbbe. Si trova in un quartiere, il Quadronno – nel Medioevo importante bosco ricco di selvaggina fuori città, oggi elegante area del centro – e venne realizzato da cooperative che, per via delle ristrettezze economiche di quel periodo, badavano innanzitutto al risparmio.

|

| Morassutti – Mangiarotti, edificio di via Quadronno a Milano (foto © Cinzia N. Rojas) |

Copiare è peccato, si, copiare male e, nel caso specifico l’ispirazione – sempre apertamente dichiarata da Bruno Morassutti – era il meraviglioso progetto, mai realizzato, di un edificio in Friedrichstrasse di Mies Van Der Rohe. Ne era derivato un involucro le cui sfaccettature consentivano di ampliare notevolmente lo sviluppo dei fronti verso il giardino.

Menti capaci erano in grado di trasformare la parsimonia, da limite in incredibile potenzialità, e uno degli elementi architettonici più significativi dell’opera, il ponte tra il corpo della portineria e l’edificio principale, era il risultato della necessità di risparmiare sui costi di copertura del corsello dei garage, al piano interrato.

|

| foto © Cinzia N. Rojas |

E soprattutto, l’architettura, verde, stupenda della vite canadese, che oggi riveste completamente l’edificio, intesa – precorrendo con consapevolezza le mode odierne – quale elemento fondamentale del progetto. Un’architettura mai vista in Italia per quel periodo, ma allo stesso tempo tanto ben fondata da far sembrare l’opera estremamente attuale e, insieme, senza tempo.

Carlo Ezechieli

29 aprile 2020. Edifici presi nella rete

Meno abbiamo esperienza diretta delle cose più le immagini finiscono per creare miti e smuovere denaro … a palate. Una tendenza forse contrastata dalle spinte verso la ricomposizione di comunità locali, ma che nel nostro sempre più internettizzato orizzonte ha un peso ormai determinante. Alcune opere si prestano più di altre ad essere convertite in immagini, a circolare su scala mondiale e per questo, al pari di una vera e propria rappresentazione sacra, vengono definite “iconiche”.

Il pur sempre eccezionale museo Guggenheim di Bilbao di Frank Gehry di vent’anni fa, ad esempio, è un’opera iconica, molto fotografabile e pertanto tra le più conosciute del mondo.

Meno iconico e meno conosciuto è il Louvre di Lens, nel profondo Nord della Francia, che pur avendo fallito nel suo tentativo di inseguimento del cosiddetto “effetto Bilbao” è comunque un’opera notevolissima. E, come per qualsiasi architettura, del suo valore è possibile rendersi conto solo attraverso l’esperienza diretta: fatto che, ovviamente, preclude la possibilità di catturare l’attenzione di un pubblico globale.

|

|

|

| foto courtesy Louvre-Lens |

Il Louvre Lens, realizzato nel 2012 su disegno del duo giapponese Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, Premio Pritzker nel 2010, è un museo d’arte costruito nel sito di una miniera di carbone dismessa nel 1960 e, pur caratterizzato da un impianto di impronta vagamente razionalista, sembra detestare gli angoli retti. I padiglioni, uniti tra loro da delicate connessioni sugli spigoli, sono letteralmente attraversati dal paesaggio: altro progetto interessante, e molto criticato, della francese Catherine Mosbach.

I volumi si deformano e – quasi oltraggiosamente per gli standard razionalisti dei quali sembra lontanamente erede – vagano alla ricerca di corrispondenze con ciò che li circonda. Sembra quasi che la rigidezza, tipicamente occidentale, propria della sfida eroica dell’artificio, geometrico, contro la natura, organica, vada a farsi benedire per essere rimpiazzata da una più elastica attitudine – comune alla tradizione orientale – dove perfino i tetti sembrano assecondare le deformazioni naturali dei materiali con cui sono costruiti. E non solo.

Questo museo, lungo 360 metri per una superficie complessiva di 12.500 metri quadrati (un po’ più della metà di Piazza del Duomo a Milano), rivestito da pannelli in alluminio satinato, è quasi evanescente. Si perde nel paesaggio. E al suo interno è un parallelepipedo alterato, incurvato, aperto, neutrale, potenzialmente adattabile a qualsiasi utilizzo, chiuso in copertura da un’autentica prodezza statica fatta da sottilissime lame in acciaio e di pura luce.

Uno specchio che moltiplica ciò che gli sta intorno e si modifica continuamente riflettendo il continuo passaggio delle nuvole.

Il Guggenheim di Bilbao, edificio iconico, tutti lo conoscono, pochi l’hanno visto. Il Louvre Lens, infotografabile fantasma, troppo per diventare iconico e noto. Un contenitore semi-amorfo, neutrale come lo schermo di un computer e un buon tentativo di interpretare lo spirito del tempo.

Carlo Ezechieli

28 aprile 2020. #iorestoacasa

«Soltanto una piccolissima parte dell´architettura appartiene all´arte: il sepolcro e il monumento. Il resto, tutto ciò che è al servizio di uno scopo, deve essere escluso dal regno dell´arte». Questo diceva più di 110 anni fa un certo Adolf Loos, pioniere e teorico della grande architettura Moderna del XX secolo.

Tra le varie categorie di edifici, le case decisamente sono al servizio di uno scopo, e fondamentale: quello di avere un posto dove andare e un tetto sulla testa. Una casa deve rispondere necessariamente a una serie di requisiti funzionali per cui, anche se generalmente ce ne si innamora, è più probabile apprezzarne le qualità nel tempo e attraverso una buona dose di ragionamento.

È pertanto raro che nei confronti di una casa, per non parlare di un un intero condominio, si provi quel senso di impatto estetico immediato che invece è più facile provare visitando i grandi monumenti. Tranne probabilmente per una casa, anzi un caso, più precisamente, un intero isolato chiamato Het Schip, “La Nave” a Amsterdam, realizzato un decennio dopo gli scritti di Loos.

|

A dispetto del nome e della forma suggerita dall’impianto, nella sua architettura Het Schip più che una nave ricorda molte forme organiche ed era incredibilmente ricca di dettagli e di simboli.

Insomma, niente di più contrastante con il razionalismo funzionalista, sicuramente più conforme allo spirito del tempo, dal quale finì oscurata per quasi un secolo. Come in una moderna cattedrale, in Het Schip i particolari sono dappertutto. Molti sono del tutto inutili, ma dotati di una carica e di una volontà da rappresentazione straordinaria.

|

|

|

|

|

| Particolari delle sculture decorative (alcune foto dall´Archivio di Stato di Amsterdam) |

Volontà di rappresentazione, precisamente. L’autore, Michel De Klerk, trentenne, era un enfant prodige. Nato da famiglia di ceto medio caduta in rovina dopo la morte del padre, si era ritrovato appena adolescente a ingombrare le fila, già strapiene, della classe operaia del tempo. Letteralmente vagando tra luridi e angusti slum e sostenendo corvée impossibili.

Lavorò come artigiano, poi come designer, e approdò infine a una cooperativa di costruzioni socialista chiamata Eigen Haard.

E qui inizia l’avventura. Seguendo il grido di battaglia: “Niente è sufficientemente buono per il lavoratore che è stato privato così a lungo della bellezza” De Klerk mette tutta la sua anima e il suo smisurato talento al servizio di uno dei più arditi e magnifici progetti di residenza mai realizzati.

Het Schip si sviluppa curando ogni dettaglio, coinvolgendo tutti, dai soci della cooperativa all’ultimo manovale, in una grande opera dove la cura di particolari decorativi, che Loos e la maggior parte degli architetti avrebbero in seguito aborrito, diventa motivo di sfida e di orgoglio.

Tra questi perfino una torre sulla testata Nord dell’isolato su Hembrugstraat, priva di qualsiasi scopo, ma un simbolo: un eccezionale elemento rappresentativo, come il campanile di una chiesa, ma senza la campana. E alloggi, modesti rispetto agli standard odierni ma lussuosi se paragonati alla scioccante condizione della dimora della famiglia operaia media prima dell’Atto Olandese sugli Alloggi del 1901. Genitori e 6-8 figli stipati come sardine in un unico locale interrato da 6 x 2,5 metri: praticamente una topaia, di cui è visitabile una riproduzione in scala 1:1 nel Het Schip Museum.

|

|

|

| Dall´alto, foto d´epoca di un interno e una corte-giardino condivisa da due appartamenti |

L’Olanda fu uno dei primi stati democratici moderni. Het Schip era un esperimento sociale, ma soprattutto un’architettura stupenda e l’inizio di un percorso grazie al quale forse in questo periodo molti cittadini d’Europa possono dire più volentieri #iorestoacasa.

Carlo Ezechieli

27 aprile 2020. Diversamente uniti

Divisi ma uniti, uniti ma divisi, soli ma insieme, sono solo alcuni degli slogan lanciati, nel più autentico stile tira e molla nazionale, allo scopo di limitare, insieme ai contatti tra persone, anche la diffusione del contagio. Ma più il contatto fisico è limitato, più i nostri riferimenti vengono mediati da una sequenza di schermi, piccoli, grandi, di tutte le dimensioni.

Stiamo avendo esperienza di un cambiamento di portata enorme, irreversibile e che nel giro di pochissimo tempo ha visto paracadutati in internet tutti quanti: dai bambini delle elementari fino ai nonni novantenni.

I riferimenti cambiano, e forse non sono mai cambiati così velocemente, e se da una parte la gente avrà sempre bisogno di luoghi dove ritrovarsi, dall’altra viene spontaneo chiedersi se nel mondo post-Covid-19 il ruolo e il significato di alcuni spazi non verrà completamente ridefinito. Come nel caso di un’opera del passato recente, rimasta intrappolata nella sua stessa grandezza.

Il Palazzo del Lavoro di Torino – che grazie a un amico e collega ebbi un giorno la fortuna di visitare – fu inaugurato nel 1961, in occasione delle celebrazioni per il centesimo Anniversario dell’Unità d’Italia. Ed è uno spazio così meraviglioso e totalizzante da far dimenticare tutto il resto, perfino di respirare.

Immaginate di starvene, semipietrificati, su una superficie di circa 25.000 mq, 156×156 metri di lato, con 16 colonne alte 25 metri, a base cruciforme che restringendosi si trasforma in una sommità circolare. Da ognuna si diramano 20 raggiere che sostengono un quadrato di 38 metri di lato. Sedici enormi piani sospesi e distanziati da lame di luce che descrivono un gigantesco, sovrannaturale, telaio luminoso.

L’autore, Pier Luigi Nervi, talento di classe mondiale e di calibro rinascimentale, era costantemente ispirato dalla natura, ma non semplicemente dalle sue forme. Ne studiava in profondità i principi statici e strutturali, arrivando a produrre opere eccezionali non solo per armonia e bellezza, ma anche per rapidità ed economia di esecuzione.

A Torino ebbe la meglio su molti altri grandi nomi dell’architettura del tempo proponendo, come un moderno Brunelleschi, un progetto non solo notevole, ma anche capace di garantire tempi di esecuzione rapidissimi: tanto che un’opera così colossale venne realizzata in soli nove mesi.

Nel Palazzo del Lavoro lo spazio è fluido, coerente, le parti sono in assoluto equilibrio. Non è semplicemente un’architettura meravigliosa ma anche, essendo meta costante di pellegrinaggi da studiosi e appassionati da tutto il mondo, è anche più di un tesoro nazionale.

E come un tempio di una civiltà perduta, è da molti anni una sorta di rovina moderna. Dalle sue origini gloriose come luogo di esposizioni, le difficoltà di ripensare a un suo riutilizzo ed i costi di gestione hanno concorso a determinarne l’abbandono da parte della pubblica amministrazione.

Da allora ha attraversato molteplici traversie: da luogo di ritrovo, discoteca, perfino improbabile sede di cerimonie di massa non autorizzate. Alcune parziali demolizioni connesse a programmi di riutilizzo, mai decollati, non hanno prodotto nient’altro che alterarne la struttura. Fino ad essere vittima negli ultimi cinque anni di ben due incendi dolosi. Alla fine di questo tormentato percorso, non so se essere più preoccupato per la tragedia del suo degrado o per la proposta di riconversione in centro commerciale, che prevede una forte interferenza sull’integrità e sulla coerenza dello spazio originario.

Far rivivere spazi, specialmente grandiosi, che hanno avuto origine da sogni collettivi, o da propositi di utilizzo ormai sbiaditi, è una sfida che nel tempo si ripropone costantemente. Quello che è certo è che gli edifici imparano e che la bellezza di alcune architetture prevale sull’alternanza del loro utilizzo e questo è sufficiente per far sperare in un nuovo futuro per un’opera così emozionante.

Carlo Ezechieli

|

||

25 aprile 2020. E la chiamavamo clausura

Prima la chiamavamo quarantena, poi, con un livello crescente di insofferenza, clausura: un termine che in realtà sta ad indicare una scelta deliberata, ma che nell’inflessione ormai ricorrente ricorda tanto gli arresti domiciliari. I religiosi, in realtà, in clausura ci vanno apposta proprio per sottrarsi alle distrazioni mondane, per avere più tempo per l’introspezione e per la vita in una comunità di pari.

Questo rende ancora più singolare che una delle opere più significative emerse dalla frenetica, laica, materialista, società del secolo scorso sia stata proprio un convento: la sede del priorato domenicano di Santa Maria della Tourette, completato nel 1960.

|

| Couvent Sainte-Marie de la Tourette, Eveux-sur-l´Arbresle. Photo Olivier Martin-Gambier 2004, © FLC/ADAGP |

Questo progetto di Le Corbusier rappresenta non solo il compimento di una carriera, ma anche una delle opere più importanti, forse la più importante, dell’architettura Moderna, ovvero della massima rappresentazione del pensiero riduzionista-meccanicista che raggiunse l’apoteosi proprio nel XX secolo.

Viste e considerate le emulazioni disastrose, dal municipio di Boston fino alle più note pensioni-hotel della riviera ligure, un non addetto ai lavori potrebbe essere tratto in inganno, ma l’opera è eccezionale, tanto da essere stata designata dall’Unesco, nel 2016, patrimonio dell’umanità. E a riprova che la risposta individuale a stimoli estetici coinvolge principalmente i sensi, anziché l’intelletto, è possibile rendersi conto solo visitandola.

Concepito esattamente secondo la tradizione dei conventi dei grandi ordini religiosi del Medioevo, ma con rampe che si sviluppano con meravigliosa fluidità attorno a un chiostro centrale, Santa Maria della Tourette è un compendio del metodo e delle teorie di Le Corbusier: vola su pilastri, ha finestre continue, facciata libera, pianta libera, un giardino sul tetto. È un’opera moderna – anzi Moderna – in tutto e per tutto. Tranne che nell’Abbazia, dove un volume stereometrico, alla ricerca di un contatto trascendentale tra cielo e terra, è assolutamente appoggiato al suolo.

Soffitto rifinito in celenit – i noti ed economici pannelli in lana di legno mineralizzato – pareti in cemento armato faccia a vista, ma grezzo, con una finitura più simile al garage di casa mia che alle le superfici vellutate dei muri di Tadao Ando.

Un incrocio tra l’antro segreto degli U-boot – con tanto di feritoie laterali più simili a quelle dell’ugello di una motosilurante che alle vetrate di una cattedrale – e il tempio perduto dei templari.

È puro spazio, pura luce, tanto perfetto nelle dimensioni e nelle proporzioni da diventare ineffabile, senza tempo. Ed è l’anti edificio iconico, l’autentica e totale esperienza dello spazio di cui il nostro orizzonte digitale, sempre più “in remoto”, sempre più basato sulle pure immagini, ha perso completamente coscienza.

Carlo Ezechieli

|

||

| video |

24 aprile 2020. L’essenziale è essere essenziali

Se tu pensi a un mattone, ad esempio, e chiedi al mattone: “Che cosa vuoi, mattone?”, il mattone ti risponde: “vorrei essere un arco”. Questo era l’animismo di ritorno che animava, per l’appunto, una famosa frase di Louis Kahn. E se è vero che anche i materiali da costruzione hanno un’anima, credo di avere visto poche opere recenti dove la ricerca metodica sulle caratteristiche fisiche e statiche di un materiale, nel caso specifico la pietra, abbia raggiunto una forma di espressione così compiuta come in un edificio realizzato su progetto di Gilles Perraudin .

Gilles aveva un terreno a Vauvert, in Provenza ai bordi della Camargue, una somma appena sufficiente a disposizione, e un’idea: piantarci una vigna e costruire una cantina con annessa abitazione di villeggiatura e studio.

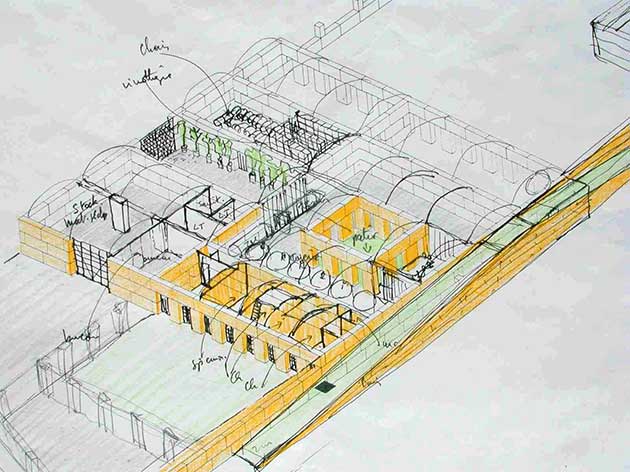

|

| il progetto (©Gilles Perraudin) |

Ispirato, come per tutta la sua carriera, dai migliori esempi di architettura senza architetti, guardò al pratico. Per economizzare tempo e denaro pensò di costruirla come un gigantesco Lego, con blocchi di pietra calcarea da cm 200x100x50, tutti uguali con l’unica eccezione di alcuni blocchi speciali di completamento da cm 100x100x50, la stessa con cui fu costruito più di duemila anni fa il poco distante Pont Du Gard. Una massa di materiale in grado di mantenere l’equilibrio termico necessario per la corretta conservazione del vino.

L’ordine venne fatto per telefono direttamente in cava, e la posa dell’intero edificio di 900 mq, rigorosamente a secco, da un operatore della gru e da un posatore, letteralmente, un “briquetier”, anche se di mattoni ciclopici. Due persone in tutto. Nessuna impresa. Nel giro di qualche giorno.

|

| il cantiere di Vauban |

Particolari raffinatissimi, e un edificio che tollera intelligentemente l’ingresso di luce, aria, perfino pioggia. Cosa inconcepibile nella media degli edifici odierni, ermetici, spesso in modo del tutto ingiustificato.

Andare in profondità, capire l’anima del materiale, la sua essenza è un cammino che inevitabilmente porta ad essere, precisamente, essenziali. E quest’opera di sicuro lo è.

Riflettendo su tutto ciò, forse una cosa che stiamo imparando da questa epidemia è identificare con più precisione le cose essenziali, ciò che ci serve veramente e ciò che invece ci danneggia.

|

| la cantina (foto ©Serge De Mailly) |

Abbiamo dovuto economizzare al massimo sugli spostamenti. Ci siamo ritrovati a passare ore e ore davanti a uno schermo tanto da non poterne più, e pertanto a economizzare anche su quello. È una riscoperta forzata di una dimensione essenziale che malgrado tutto – come per un Giorgio Armani, che trovo lodevolmente esprimere concetti propri di un Yvon Chouinard– potrebbe indicarci un percorso virtuoso per il futuro.

A proposito, di quella cantina insieme al ricordo, conservo ancora un paio di bottiglie, forse non essenziali ma, come si suol dire: c’è sempre posto per una buona bottiglia di vino.

Carlo Ezechieli

23 aprile 2020. L’abito non fa il monaco

Cerco un po’ d’Africa in giardino, diceva una nota canzone. Quando gli orizzonti si restringono, la fantasia galoppa e in questo periodo sono certo che, anche senza sognare l’Africa, molti di noi si accontenterebbero di un semplice giardino. Si sta al chiuso, tanto, troppo, e per questo è incredibile pensare quanto un edificio che non considera nel modo più assoluto tutto ciò che gli sta intorno, possa portarci lontano.

La Biblioteca della Phillips Exeter Academy di Louis Kahn è uno di questi. Conoscevo bene il lavoro di Kahn, ma non ero mai riuscito a vedere una sua opera prima di allora. Presi un’auto a noleggio e mi misi in marcia da Cambridge, Massachusetts fino a Exeter, New Hampshire. Un’ora e mezza di guida per trovarmi davanti a cosa: un edificio di mattoni, non certo banale, ma che ricordava molto un comunissimo edificio amministrativo.

Entrai distrattamente, senza troppe aspettative, per scoprire che non è necessaria la benché minima mediazione intellettuale per trovarsi investiti, come per me quella volta, da una fortissima scarica di dopamina: il neurotrasmettitore rilasciato autonomamente dal sistema nervoso centrale di fronte a stimoli, spesso di natura estetica, che trovano una certa, istintiva, corrispondenza nella nostra mente. Per farla breve, la nota sensazione di pelle d’oca che qualcuno avrà provato almeno una volta in vita sua.

|

| La biblioteca della Phillips Exeter Academy, ©Louis Kahn |

La Phillips Exeter è un edificio incredibile, è luce materializzata. L’idea di Kahn, mezzo cieco, con occhiali modello ragionier Filini, dalle lenti spesse come un fondo di bottiglia, era infatti questa, di estrema semplicità: la biblioteca contiene libri, i libri contengono il sapere.

Per accedere al sapere devo leggere i libri e per leggerli, mi muovo verso la luce.

E nella Phillips Exeter Library la luce entra dall’alto e si riversa delicatamente in una grande sala interna le cui pareti sono in realtà enormi vuoti circolari che incorniciano una delicata sequenza di ballatoi.

Progettata a partire dal 1965, l’edificio ha una pianta rigorosamente quadrata, con lati di 33 metri, e un’altezza di 24 metri, con un disegno che segue in modo coerente la proporzione aurea.

.jpg) |

È costruita secondo tre anelli concentrici, una funzione e un materiale differente per ogni anello: mattoni portanti per l’anello esterno, il delicato rivestimento in legno dell’anello centrale, contrastato in modo ineffabile con la forza delle grandi aperture circolari della struttura in cemento a vista.

La presenza di grandi forme circolari avrebbe potuto facilmente far sembrare la Phillips Exeter più simile a una caricatura del deposito di Paperon De’ Paperoni che a un fine capolavoro. Ma nel caso di Kahn il controllo è talmente perfetto da rendere la corte centrale uno spazio di una leggerezza e un’armonia incredibili, sovrastato da due enormi travi che formano una croce, rendendo la presenza della luce ancora più enfatica.

Il grande architetto giapponese Tadao Ando dice di essere stato molto ispirato dall’opera di Kahn, ma di essersi concentrato non tanto sull’edificato ma su tutto ciò che sta “in-between”, tra un elemento e l’altro.

La Biblioteca Phillips Exeter è tutto il contrario, è un edificio totalmente riferito a sè stesso, è un cubo in mezzo a un prato spelacchiato, tanto indifferente al contesto che avrebbe potuto essere trasferito ovunque. Ma in questo caso l’unico riferimento non è ciò che ci sta intorno ma la luce che, prendendo forma, ci porta in un’altra dimensione.

Carlo Ezechieli

|

||

| video |